Grenzen der Sprache

„Wittgensteins Denken kreist um die Frage: Welcher Art sind die Grundlagen des empirischen Erkennens? [...]

Wir haben nur das Bild der Wirklichkeit, das die Sprache uns vermittelt. [...]

Die Grenze der Sprache schließt alle empirisch möglichen Sätze ein.

Daraus folgt, dass sich über etwas jenseits dieser Grenze,

wie es alle metaphysischen Theorien versuchen, sinnvoll nichts sagen lässt.

[...]

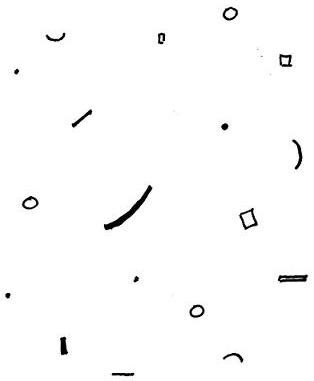

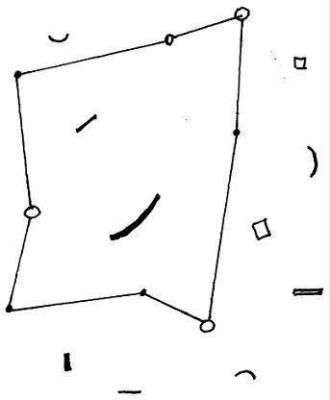

Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit,

das Denken ein Abbilden.

Die Möglichkeit der Struktur des Bildes ist seine Form.

Diese begreift in sich zugleich die Möglichkeit,

dass sich die existierenden Dinge so zueinander verhalten wie

die Elemente des Bildes zueinander.

Das heißt, die Form der Abbildung ist Bild und Abgebildetem gemeinsam.

Sie ist die logische Form.

Bild und Abgebildetem ist die logische Gesetzlichkeit,

der ‚logische Bau’ gemeinsam. So wie die Satzelemente zu einem Satz

geordnet sind, sind die Dinge zu einem Sachverhalt geordnet.

Denn die Struktur des Satzes ist die Widerspiegelung der Struktur

der Wirklichkeit, auf die der Satz sich bezieht.

[...]

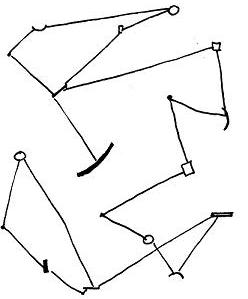

Wenn diese Analyse die Struktur des empirischen Sprechens offen legt,

enthüllt sie zugleich die Struktur der Wirklichkeit,

auf die sich das Sprechen bezieht.

Denken und Sprechen ist Abbilden der Wirklichkeit vermittels

der gemeinsamen logischen Form.

Die logische Gesetzlichkeit ist eine Ordnung a priori, eine vorgegebene,

vom Menschen vorgefundene Ordnung. Die zeigt sich in der Struktur

empirischer Sätze, kann aber, als ein Apriorisches, selbst nicht in solchen Sätzen

ausgedrückt werden. ‚Es gibt Unaussprechliches [...] Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.’“

(Friedlein: Wittgenstein, S. 264 f.)

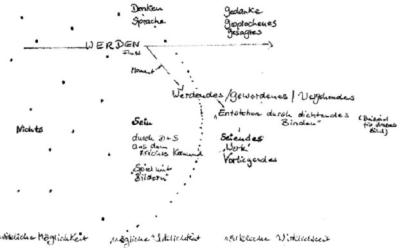

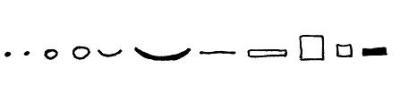

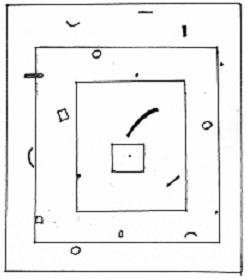

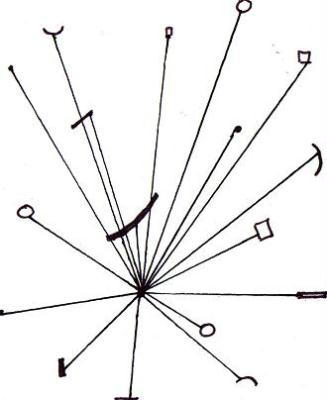

Bild: Philosophielexikon, Rowohlt

Gedanke a)

Strukturverwandtschaft:

Das Abgebildete (Wirklichkeit) hat eine bestimmte Struktur.

Das Abbilden (Denken) hat eine bestimmte Struktur.

Das Bild (Satz) der Wirklichkeit hat eine bestimmte Struktur.

Wirklichkeit – Denken – Sprechen.

Wird Wirklichkeit gedacht und das Gedachte gesprochen,

so lässt sich in allen Bereichen die selbe Form erkennen.

Was aber sagt dies über das Wesen der Sprache aus?

Es wird ja hier nach der Struktur der Wirklichkeit gefragt.

Dann ist die Struktur (Ordnung) das, was das Wesen der Sprache ausmacht?

In Bezug auf die Frage, was ist das Sein des Seienden? hieße es:

Seiendes hat eine bestimmte Struktur. Wenn diese aufgezeigt werden kann,

dann verweist dieses Aufgezeigte zurück auf das Zugrunde liegende,

nämlich auf das Werden als Werden von dichtendem Nichts zum Sein.

Gedanke b)

Im Kunstwerk erscheint das Wahre durch das Verbergen.

Die Struktur der Sprache spiegelt die Struktur der Wirklichkeit wider.

Betrachten wir Sprache als Kunstwerk, wird es dann möglich,

das Wahre der Wirklichkeit zu entbergen?

Wir haben nur das Bild der Wirklichkeit, das die Sprache uns vermittelt. [...]

Die Grenze der Sprache schließt alle empirisch möglichen Sätze ein.

Daraus folgt, dass sich über etwas jenseits dieser Grenze,

wie es alle metaphysischen Theorien versuchen, sinnvoll nichts sagen lässt.

[...]

Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit,

das Denken ein Abbilden.

Die Möglichkeit der Struktur des Bildes ist seine Form.

Diese begreift in sich zugleich die Möglichkeit,

dass sich die existierenden Dinge so zueinander verhalten wie

die Elemente des Bildes zueinander.

Das heißt, die Form der Abbildung ist Bild und Abgebildetem gemeinsam.

Sie ist die logische Form.

Bild und Abgebildetem ist die logische Gesetzlichkeit,

der ‚logische Bau’ gemeinsam. So wie die Satzelemente zu einem Satz

geordnet sind, sind die Dinge zu einem Sachverhalt geordnet.

Denn die Struktur des Satzes ist die Widerspiegelung der Struktur

der Wirklichkeit, auf die der Satz sich bezieht.

[...]

Wenn diese Analyse die Struktur des empirischen Sprechens offen legt,

enthüllt sie zugleich die Struktur der Wirklichkeit,

auf die sich das Sprechen bezieht.

Denken und Sprechen ist Abbilden der Wirklichkeit vermittels

der gemeinsamen logischen Form.

Die logische Gesetzlichkeit ist eine Ordnung a priori, eine vorgegebene,

vom Menschen vorgefundene Ordnung. Die zeigt sich in der Struktur

empirischer Sätze, kann aber, als ein Apriorisches, selbst nicht in solchen Sätzen

ausgedrückt werden. ‚Es gibt Unaussprechliches [...] Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.’“

(Friedlein: Wittgenstein, S. 264 f.)

Bild: Philosophielexikon, Rowohlt

Gedanke a)

Strukturverwandtschaft:

Das Abgebildete (Wirklichkeit) hat eine bestimmte Struktur.

Das Abbilden (Denken) hat eine bestimmte Struktur.

Das Bild (Satz) der Wirklichkeit hat eine bestimmte Struktur.

Wirklichkeit – Denken – Sprechen.

Wird Wirklichkeit gedacht und das Gedachte gesprochen,

so lässt sich in allen Bereichen die selbe Form erkennen.

Was aber sagt dies über das Wesen der Sprache aus?

Es wird ja hier nach der Struktur der Wirklichkeit gefragt.

Dann ist die Struktur (Ordnung) das, was das Wesen der Sprache ausmacht?

In Bezug auf die Frage, was ist das Sein des Seienden? hieße es:

Seiendes hat eine bestimmte Struktur. Wenn diese aufgezeigt werden kann,

dann verweist dieses Aufgezeigte zurück auf das Zugrunde liegende,

nämlich auf das Werden als Werden von dichtendem Nichts zum Sein.

Gedanke b)

Im Kunstwerk erscheint das Wahre durch das Verbergen.

Die Struktur der Sprache spiegelt die Struktur der Wirklichkeit wider.

Betrachten wir Sprache als Kunstwerk, wird es dann möglich,

das Wahre der Wirklichkeit zu entbergen?

rahelrath - 9. Jun, 17:05

0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks